インターネットやスマートフォンの普及で、多くの企業がホームページを持ち、また個人でもブログやホームページで情報発信し、お客様へ情報発信する事が容易になってきました。

また、Amazonや楽天市場も一般に浸透し、メルカリなどのアプリも登場した事で、ネット上で物を購入したり、サービスを申込みする事は、当たり前の時代になってきたため、以前のようにネットで契約する事の敷居も低くなってきているため、多くの方がホームページやブログを有効活用したいと考えています。

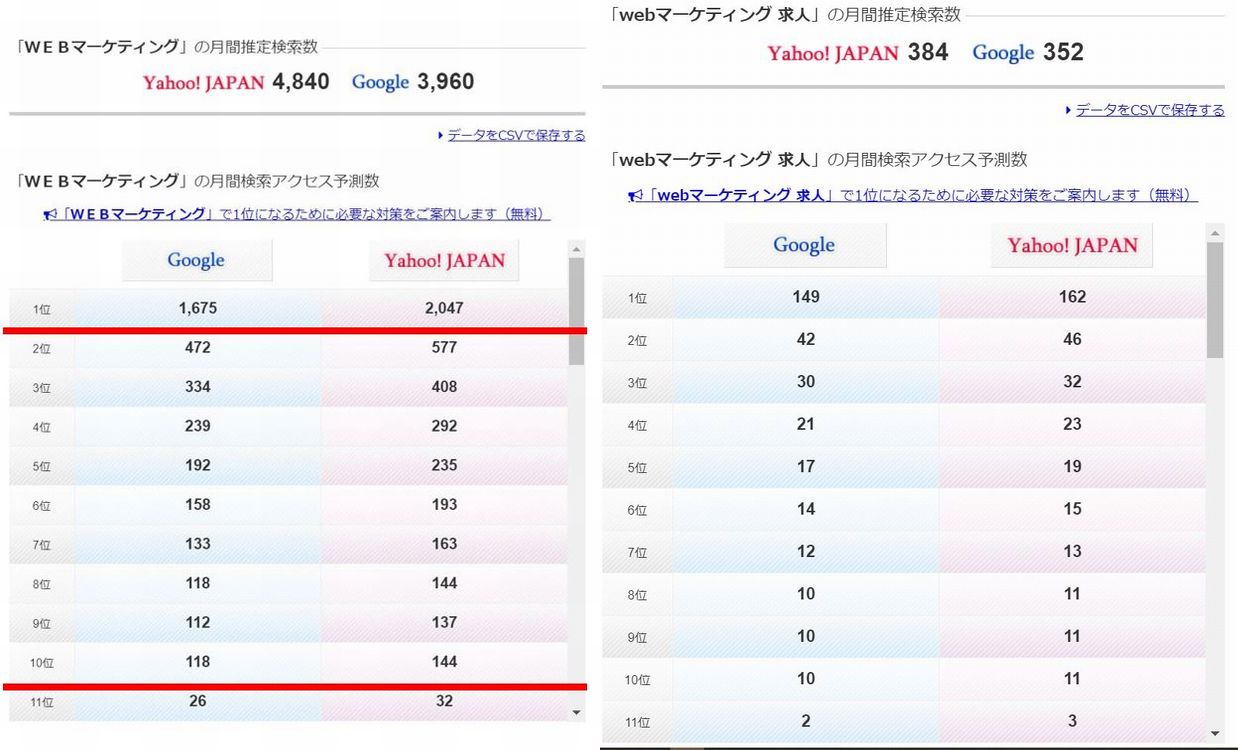

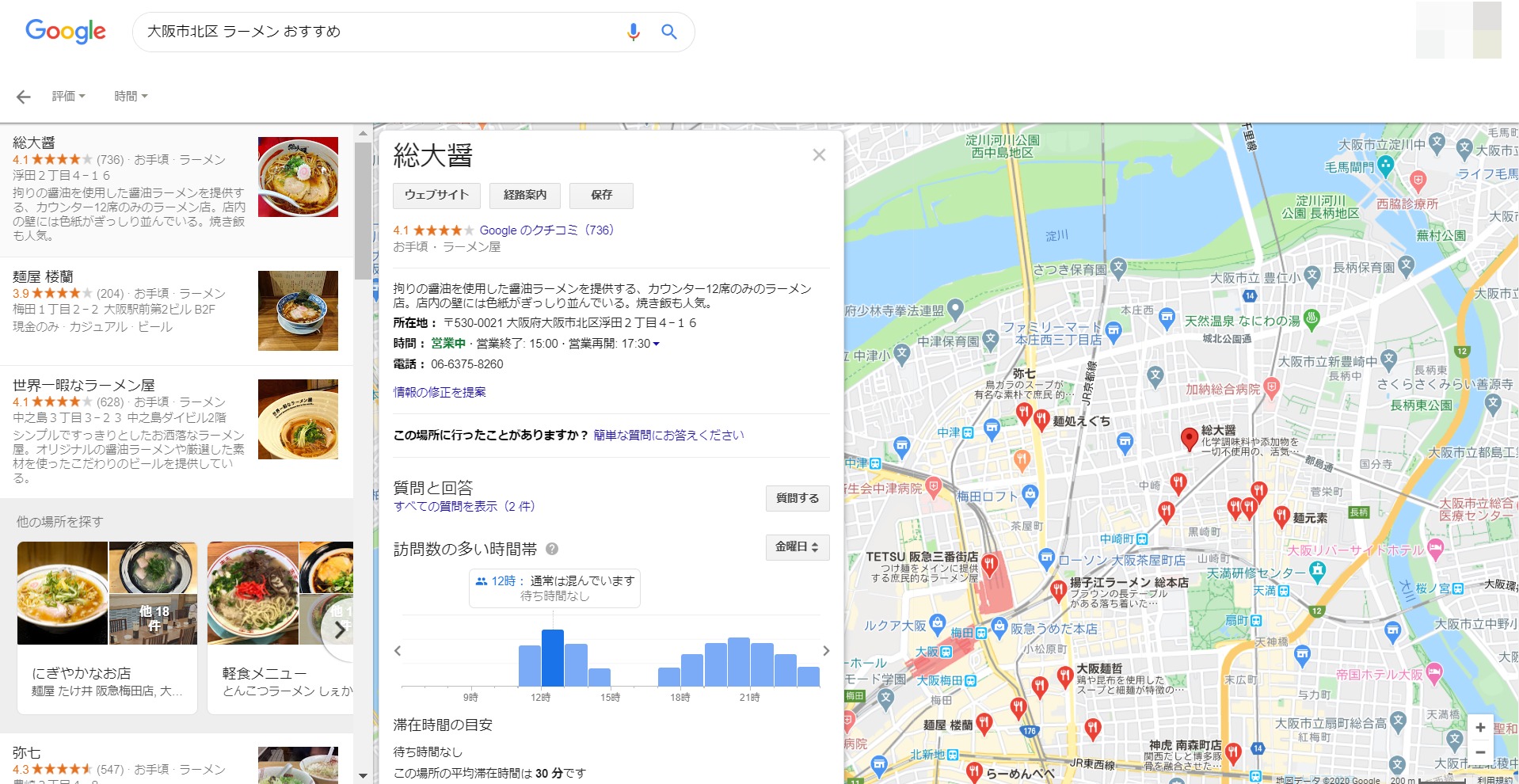

一方で、インターネットが普及し始めた2000年ごろからホームページを作ったり、業者に任せっきりにしていて、情報が更新されずに止まっているという企業様も少なくありませんし、また今日では当たり前に対策されるべきSEO(検索エンジン最適化)対策やWEBマーケティング思考が導入されていないケースも散見されます。

その多くの理由として、

- ホームページを自作するのは簡単では無い。

- ホームページは業者任せ、毎月のメンテナンス料を払って更新するのが当たり前。

- ホームページを更新する担当者が社内にはいない。

- ホームページは情報発信するだけで、特に更新しなくても問題ない。

など、様々な理由で放置されている方も多いかと思いますが、実はすべて誤解でホームページを最大限に活用する事で見込み客の集客や教育し、自社の売上を大幅に上げる可能性がある事に気付いていない可能性があります。

ホームページを最大活用し集客や情報発信に役立てるには?

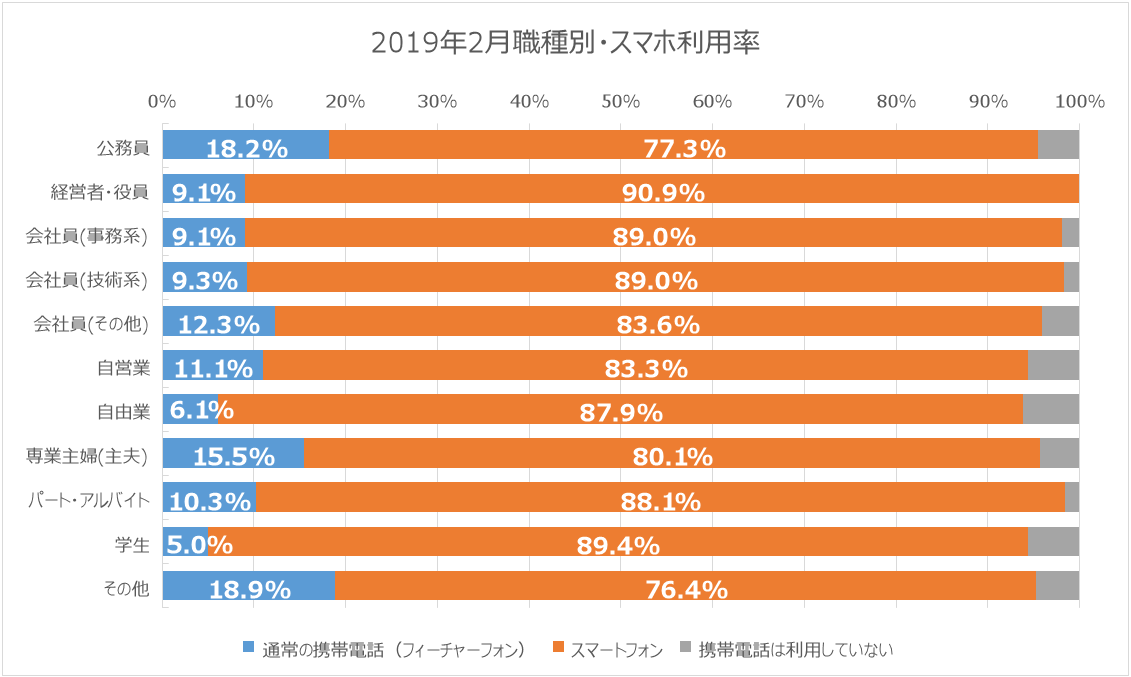

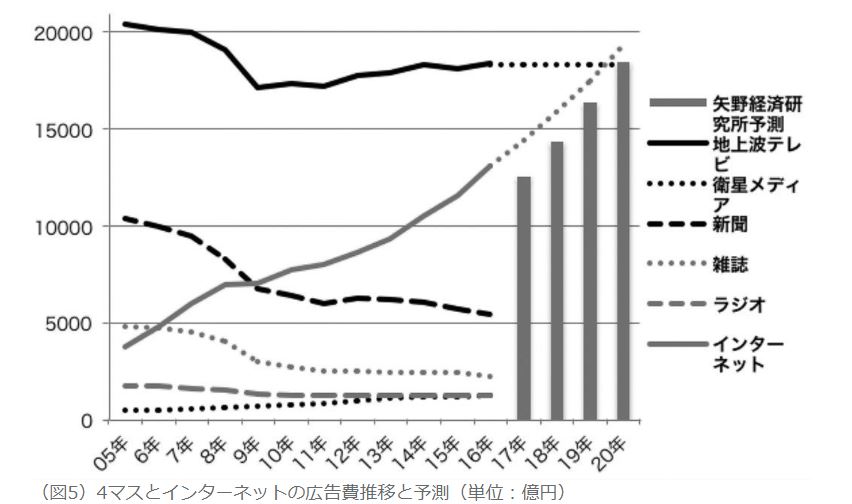

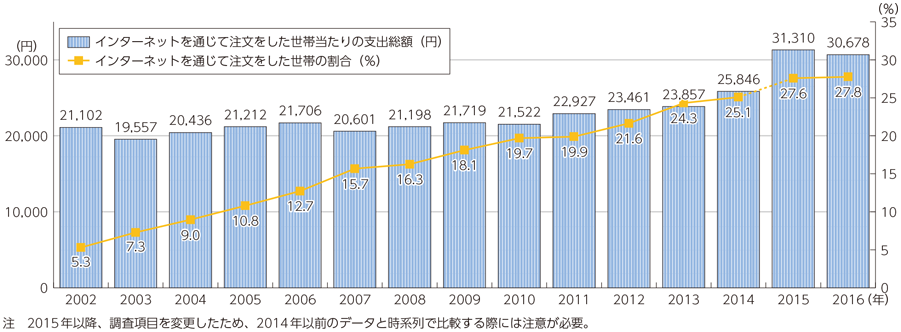

先程も例に挙げましたが、デジタルが普及し、スマホでホームページやアプリからお買い物をするお客様は、20年前に比べると平成29年版 情報通信白書のポイントを見ても、2002年の6倍近くの世帯が増加しているのが見て取れます。

また、支出も1万円ほど増加している事から、高額なものもネット上で購入するケースも増えているとも捉える事が出来ます。

「高いものはネット上では売れない・・」

という事はなく、お客様の購買意欲を満たす商品やサービスを提供できれば、売れない事はありませんが、逆を言えば売り方を間違えれば、いかに良い商品やサービスであっても売れないという事が言えます。

ホームページを有効活用する事は・・

ここまでを読んでいただき、

ホームページは、ただ作っただけでは売り方を間違えれば売れない。

という事を理解いただいたかと思いますが、きちんとWEB上で売れるマーケティング思考を導入しても、実はホームページを有効活用できたという事にはなりません。

理由は明白で

集客や教育するための仕組みが整っていないから

です。

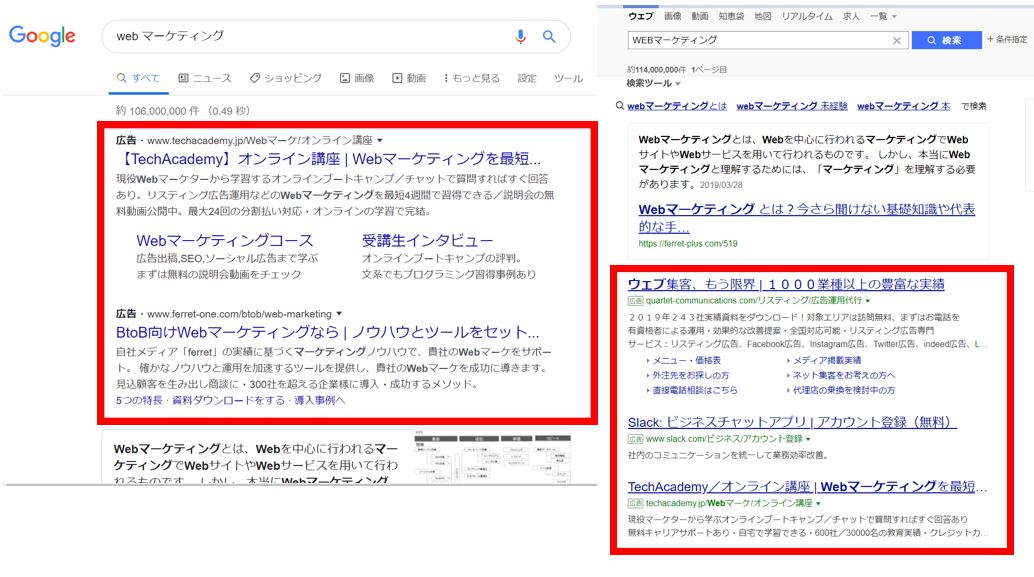

ホームページは、見てもらってはじめて仕事をします。

どれだけ良いデザイン、コンテンツが用意されていて、売れる仕組みが施されていても、お客様がいてはじめて仕事をしてくれます。

例えを挙げると、砂漠に店舗を構えている場合と、あなたの身近にあるイオンの中に店舗を構えている場合と、どちらがお客様は集まりやすいでしょうか??

必ずしも砂漠で商売ができない・・という事はないでしょうが、多くの商品やサービスを販売するのであれば、イオンのようなショッピングセンターを活用した方が売りやすいのではないでしょうか。

このように、売れる商品やサービスがある場合でも、売れる立地がなければ、お客様に商品やサービスを販売するチャンスがなくなりますので、立地探しは重要になりますが、インターネット上でも集客できる立地を確保しなければお客様を集める事が叶いません。

ここまでをまとめると、

自社のホームページ(もしくはブログ)に、お客様を集める仕組みを整える。

必要がある事も、合わせて必要になります。

ホームページを最大限に有効活用するために・・

ここまで2つの視点

- ホームページは、ただ作っただけでは売り方を間違えれば売れない。

- 自社のホームページ(もしくはブログ)に、お客様を集める仕組みを整える。

でホームページを有効活用する方法をまとめてきましたが、「最大限に」ホームページを有効活用する方法としては、もう一つの視点が欠けています。

それが、

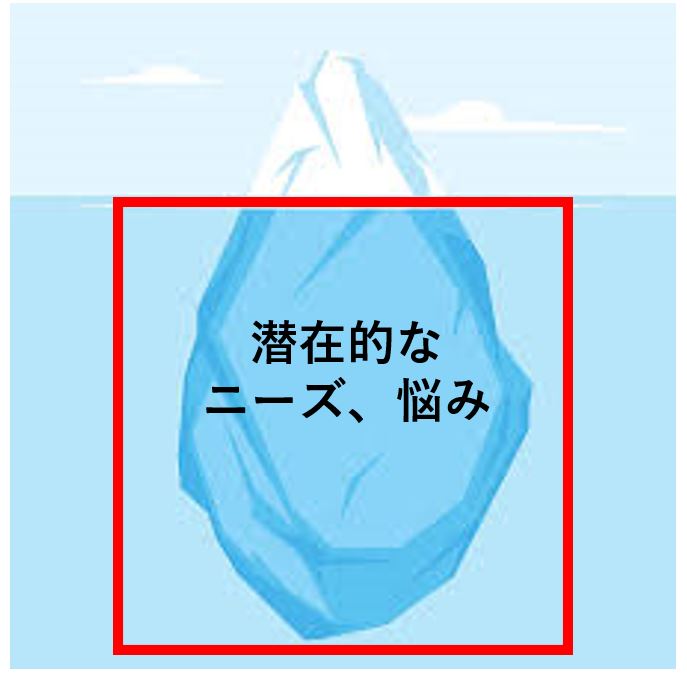

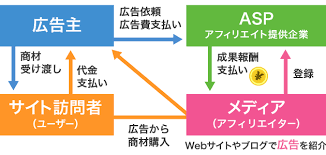

見込み客をいかに集客するか、見込み客を教育し興味を引くか。

という事です。

どれだけ毎日多くのアクセスを自社ホームページに呼び込んでいたとしても、商品やサービスに興味のない方ばかり集めていても意味がありませんし、無駄なアクセスになってしまいます。

集めたアクセスに対して、どのような商品やサービスを用意しておくと興味を引くのか。商品設計(プロダクト)からWEBマーケティングは始まります。

自社でどれだけ良いと思っている商品やサービスであっても、見込み客がほしいと感じるモノでなければ意味がありません。

マーケティング戦略の必要性

フィリップ・コトラーは、現代を「マーケティング4.0の時代」と評しています。マーケティングには、

- マーケティング1.0 製品中心主義

- マーケティング2.0 消費者志向

- マーケティング3.0 価値主義

という時代があり、それぞれ製品やサービスそのものに価値があった時代から、消費者を重んじる時代、そして製品やサービスを利用する事で得られる価値へと移り変わり、現在は製品やサービスを利用する事で、理想の自分を手にする事ができる「自己実現の価値提供」と変わってきました。

マーケティングと一言に表現すると、多くの方が商圏の調査や数字分析と解する方が多いですが、上記の通り製品やサービスそのものは多く溢れている現代では、価値を見出だせなくなってきている事からも、マーケティングで手に入る価値は、

- 経営戦略

- 人財マネジメント

- 市場調査、分析

など様々な分野に渡りますが、WEBマーケティング思考を導入するにあたっても、マーケティング4.0の思考は大いに役立ちます。

USPを確立

マーケティング4.0の思考でWEB戦略の立案をする事で、商品設計(プロダクト)から販路設計まで行うためにも、USP(ユニークセリングプロポーション)を創り、他者との差別化を図る事が出来ます。

USPとは、一言で言えば「市場での自己ブランディング」で、自社商品の優位性や差別化に欠かせないものになります。

ホームページ活用、集客した見込み客の満足度を満たすためにも、

マーケティング4.0を導入したWEB戦略の設計と導入でUSPを確立

は今の時代では、当たり前に必要なポイントになります。

ホームページを最大限に活用し、売上アップに繋げる

ここまでご覧の通り、ホームページを活用するには、

- ホームページは、ただ作っただけでは売り方を間違えれば売れない。

- 自社のホームページ(もしくはブログ)に、お客様を集める仕組みを整える。

- マーケティング4.0を導入したWEB戦略の設計と導入でUSPを確立。

が必要という事になりますが、これら全てが整い、ホームページを最大限に利用できれば、自社の売上を大幅にアップさせる事も夢ではありませんし、集客をWEB上で自動化する事も可能になります。

しかし、多くの方がホームページを有効活用しているとは言い難い状況、もしくは目を向けていない状況で、潜在的なマーケットを取りこぼしている可能性について考えていない現状です。

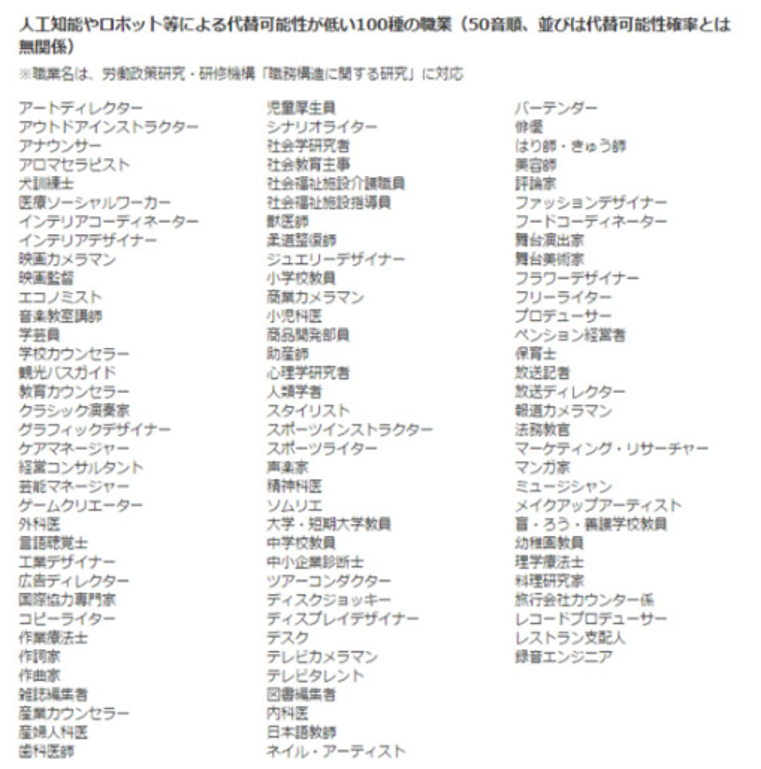

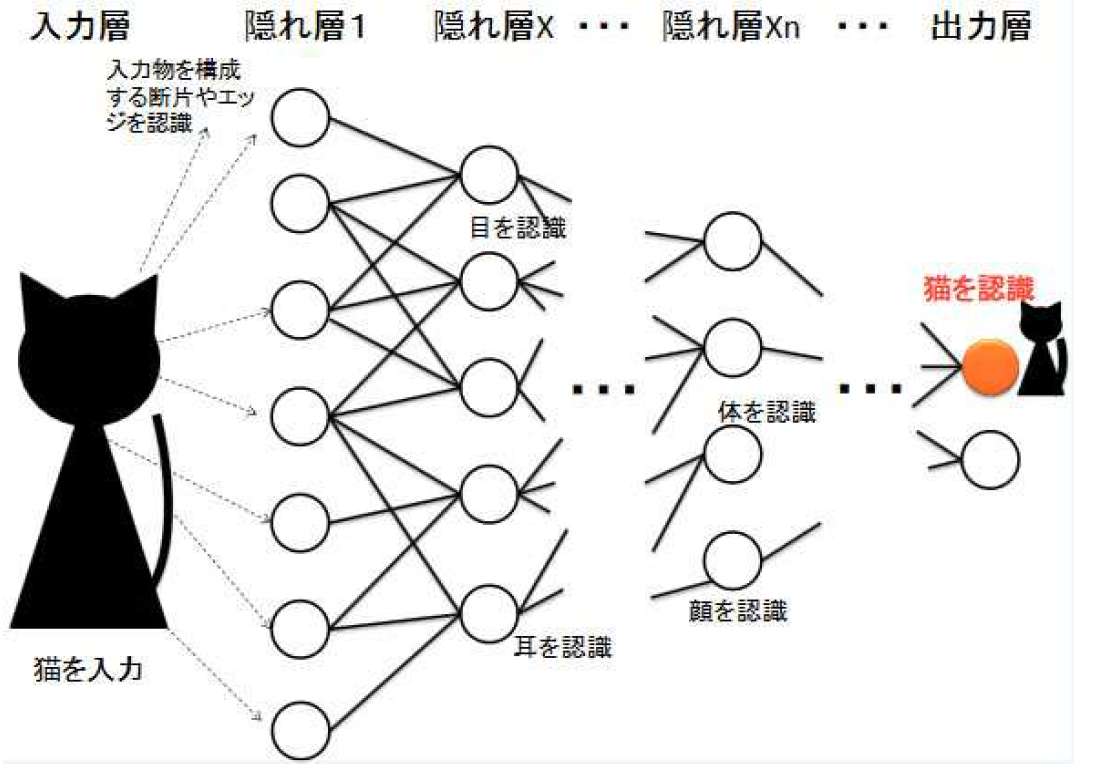

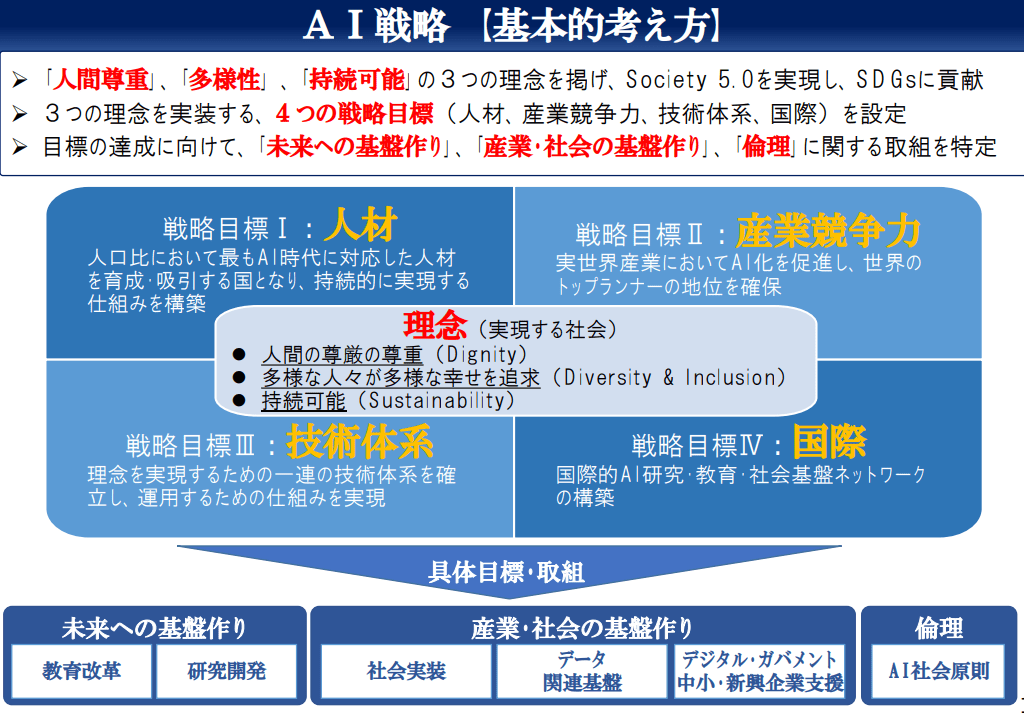

それでも問題なく順調に売上を伸ばしている企業様も多くいらっしゃいますが、これから先はAIが進化し、少子高齢化による労働人口が減少していく中で、今の労働体制を維持し続ける事が出来なくなってくる可能性もあるのではないでしょうか。

例えば、最近ニュースを騒がしていた某コンビニ店のオーナーによる営業時間の見直し提案ですが、あるフランチャイズのコンビニオーナーが人手不足を理由に24時間勤務が出来ない・・という事で、勤務時間を短縮していたのですが、本部から契約違反であるという事で是正勧告を受けているとの事でした。

しかし、人間にも限界があるため、休まず働き続ける事はできませんし、人手不足の現代において、抜本的な改革が行われなければ、今の体制を維持出来ない事は明白です。

このようなAIの導入は、ますます企業や生活の隅々に浸透していく事になりますので、その時に対策を講じよう・・・と思っても遅いとなります。

その前に今からこれから5年後、10年後の未来を見据えて対策を講じていく、その一つの手段としてホームページやWEBを活用して集客や販売の仕組みを創っておくという事が必要ではないか??という提案になります。

弊社のノウハウを詰め込んだホームページ活用術について

最後までお読みいただき有難うございました。

ホームページを最大限に有効活用し、売上げアップだけでなく、5年後、10年後も見据えた将来にわたっての集客や販売の仕組みを創っていく重要性について、ある程度ご理解いただけたかと思います。

しかし、今日からホームページを有効活用しよう!と思っても、今あるホームページをどうすれば良いのか?は全く分からない方も多いかと思います。

そこで、ホームページをこれから有効に活用しよう!

と心から願っている企業様や個人の方向けに弊社で培ったノウハウを体系化し、まとめてお伝えする無料セミナーへのご参加をご紹介させて頂きたいと思います。

無料セミナーへ参加する事で得られるものとして、

![]()

USP(ユニークセリングプロポーション)を無料セミナーで行うワークにて改めて作成いただく事で、自社の強みや他社との差別化ができる自己ブランディングを再確認いただきます。

![]()

セミナー当日から使える具体的な施策や改善ポイントを弊社で蓄積したデータを開示、具体的なマーケティングフローに落とし込み解説します。

![]()

ホームページを更新していくために最低限しっておきたい、検索エンジン対策(SEO)、ホームページを更新した事がない初心者でも扱える、低コストで運営できるホームページ活用方法を伝授します。

※現在、無料セミナーの開催はしておりません、代わりに保存版となるWEBマーケティングに関する全てをまとめたコンテンツを以下に用意していますので、参考にしてください。

![]() ホームページがなぜ必要なのか?WEBマーケティング戦略を知ると分かります。

ホームページがなぜ必要なのか?WEBマーケティング戦略を知ると分かります。